BIKE Transalp 2024: Leistungsdiagnositk für das Team Diasporal Alpen Challenge

Thomas Musch

· 13.05.2024

Es kann nur eine geben: Die BIKE-Transalp, die in diesem Jahr ihre 26. Auflage erlebt, ist in der Mountainbike-Szene das unumstrittene Highlight – für Jedermannsportler ebenso wie für ambitionierte Rennfahrer und viele Profis. Die Idee, in sieben Etappen mit dem Bike über die Alpen zu fahren, ist bestechend und hat in fast dreißig Jahren Transalp-Geschichte nichts von ihrer Faszination verloren. Neben den Strecken durch die schönsten Regionen der Alpen liegt das glasklar auch an der Herausforderung: In diesem Jahr sind auf dem Weg von Ehrwald am Fuße der Zugspitze bis nach Arco am Gardasee 520 Kilometer und 17.215 Höhenmeter zu bewältigen.

“Das ist ein Mega-Event, das müssen wir machen”, dachte sich Philipp Weiß, als er in BIKE 12/2023 den Aufruf las, sich für das Team Diasporal Alpen Challenge zu bewerben. “Wir”, das ist neben dem 24 Jahre alten Zahnmedizinstudenten seine Freundin Mona Schick. Die 25-Jährige stammt aus Karlsruhe und studiert in München Jura. Während Philipp, der in Innsbruck studiert und aus Weiden in der Oberpfalz stammt, ein erfahrener Biker ist, der auch als Bike-Guide arbeitet, ist Mona noch relativ neu auf den Stollenreifen. Die in ihrer Schulzeit routinierte Tennisspielerin hat während Corona mit dem Rennradfahren begonnen – gerne und oft im Schwarzwald: “Von Karlsruhe aus ist das ja quasi vor der Haustür.”

Gemeinsame Herausforderung: BIKE Transalp 2024

Kennengelernt haben sich Philipp und Mona bei ihrer zweiten großen sportlichen Leidenschaft: Beide sind begeisterte Skisportler und arbeiten im Winter als Skilehrer am Arlberg in Österreich. Radsportlich haben sie sich aufeinander zubewegt und fahren mit wachsender Begeisterung ebenso gerne Rennrad wie Mountainbike. Highlight 2023 war ihre Bikepacking-Tour mit dem Rennrad von Genf nach Nizza. “Wir hatten eigentlich nur schlechtes Wetter”, erinnert sich Mona, “aber es war trotzdem ein mega Erlebnis.”

Dass die beiden unter mehr als 160 Bewerbungen für das Team Diasporal Alpen Challenge ausgewählt wurden, empfinden sie als große Chance – und als Herausforderung: “Wir sehen das als Abenteuer und wollen das gemeinsam schaffen”, sagt Philipp. Mona ergänzt: “Wir wollen das zusammen machen, so wie wir auch die Pässe bei unserer Bikepacking-Tour immer gemeinsam gefahren sind.” Im Paket, das die beiden gewonnen haben, ist neben dem Transalp-Ticket und Equipment außerdem ein Bikefitting bei SQlab enthalten und eine professionelle Leistungsdiagnostik sowie darauf abgestimmte individuelle Trainingspläne.

Verantwortlich dafür zeichnet Stefanie Mollnhauer mit ihrem Institut pro-formance in Weißensberg bei Lindau am Bodensee. Die ehemalige erfolgreiche Läuferin, Duathletin und Radsportlerin bringt als niedergelassene Ärztin sowohl den praktischen wie theoretischen Hintergrund mit. Sie sagt: “Eine Leistungsdiagnostik ist gerade für Hobbysportler sehr hilfreich, um die knappe Trainingszeit möglichst effektiv einzusetzen. Denn erst, wenn man seine individuellen Trainingsbereiche kennt, ergibt ein Training nach Herzfrequenz oder Watt überhaupt Sinn.” Ihre Kollegin Heide-Maria Jäger, die das BIKE-Team bei dem Test mit betreut, ergänzt: “Über die Stärken-Schwächen-Analyse bekommt man Hinweise, welche Schwerpunkte man im Training legen sollte.”

Erst wenn man seine individuellen Trainingsbereiche kennt, ergibt Training nach Herzfrequenz oder Watt überhaupt Sinn. - Stefanie Mollnhauer

So verlief die Leistungsdiagnostik

Für Mona und Philipp ist es das erste Mal in ihrer Radsport-Karriere, dass sie eine professionelle Leistungsdiagnose in Form eines Laktat-Stufentests absolvieren können. Beide sind vor dem Test ein wenig aufgeregt, aber auch gespannt, welche Ergebnisse sie erzielen. Wenig später steht das Set-up. Das Rad auf der für wissenschaftliche Zwecke geeigneten Rolle ist passend eingestellt, Philipp mit Sensoren verkabelt, die Aufzeichnung seiner Pulswerte startklar. Die Belastung beginnt mit 100 Watt; alle fünf Minuten wird sie um 40 Watt erhöht, 30 Sekunden vorher entnimmt Stefanie Mollnhauer ihrem Probanden einen Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen. Dies dient zur Bestimmung der Laktatwerte während des Tests, deren Verlauf bzw. Anstieg Auskunft darüber gibt, wie es um Philipps Leistungsfähigkeit bestellt ist.

Diese Werte im Zusammenhang mit der jeweiligen Herzfrequenz bilden dann auch die Grundlage für die Trainingsempfehlungen und -pläne. Philipp geht die Sache konzentriert an; die ersten Stufen bewältigt er noch recht locker, aber als nach 35 Minuten die 340-Watt-Schwelle fällt, ist ihm die Anstrengung deutlich anzusehen, der Schweiß rinnt, die Adern treten hervor. Mit maximaler Willensanstrengung hält er die Pedale noch einige Zeit in Bewegung, bevor er den Test abbricht. Hier ist nun der Hinweis erforderlich, dass Philipp und Mona darauf bestanden haben, dass ihre individuellen Leistungswerte nicht veröffentlicht werden. “Ich will nicht, dass daraus später irgendwelche Konkurrenzkämpfe entstehen”, nennt Philipp als Begründung. Mona möchte gar keine Erkenntnisse aus der Leistungsdiagnostik mit der Öffentlichkeit teilen.

Ergebnisse der Leistungsdiagnostik

Nachdem Stefanie Mollnhauer Philipps Daten ausgewertet hat, analysiert sie: “Seine Leistungsfähigkeit ist gut anhand der individuellen anaeroben Schwelle zu beurteilen; sie stellt sich alters- und geschlechtsspezifisch deutlich überdurchschnittlich dar.” Mit Blick auf den Schwellenwert in Relation zu seiner Maximalleistung stellt sie fest: “Seine Schnelligkeit bzw. seine Maximalleistung ist etwas besser ausgebildet als seine Grundlagenausdauer.”

Philipp überrascht das: “Durch die vielen Tagestouren im Sommer und die Skitouren im Winter hatte ich es genau andersherum erwartet.” Umso mehr erkennt er den Nutzen der Leistungsdiagnostik: “Jetzt kenne ich die genauen Werte und die daraus abgeleiteten Herzfrequenz- bzw. Leistungsbereiche fürs Training. Ich bin gespannt, wie sich die Leistungsfähigkeit nach mehreren Wochen strukturiertem Training entwickelt.” Die Trainingsexpertin ergänzt: “Für die Transalp wäre ein Ausbau der radspezifischen Ausdauer der wichtigste Punkt.”

Über die Stärken-Schwächen-Analyse bekommt man Hinweise, welche Schwerpunkte man im Training legen sollte. - Heide-Maria Jäger

BIKE Transalp 2024: Handfeste Vorgaben

Nachdem Mona den Test absolviert hat, erzählt sie: “Ich hatte keine Vorstellung, wie lange ich auf diesem Rad sitzen werde. Dann kommt man an den Punkt, an dem man denkt, es geht nichts mehr. Und kurz darauf meint man: Also eigentlich wäre da doch noch mehr gegangen.” Im Gegensatz zu Philipp hatte Mona erwartet, dass ihre Schnelligkeit stärker ausgebildet ist, auch durch die vielen Jahre im Tennissport. “Ist aber nicht der Fall”, stellt sie fest. “Mein intuitives Training in der Vergangenheit war wohl nicht ganz verkehrt.” Gleichwohl empfindet sie die Erkenntnisse aus der Leistungsdiagnostik bereichernd: “Man hat einfach etwas Handfestes. Wäre natürlich cool zu sehen, wenn sich das strukturierte Training jetzt schnell sehr positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.”

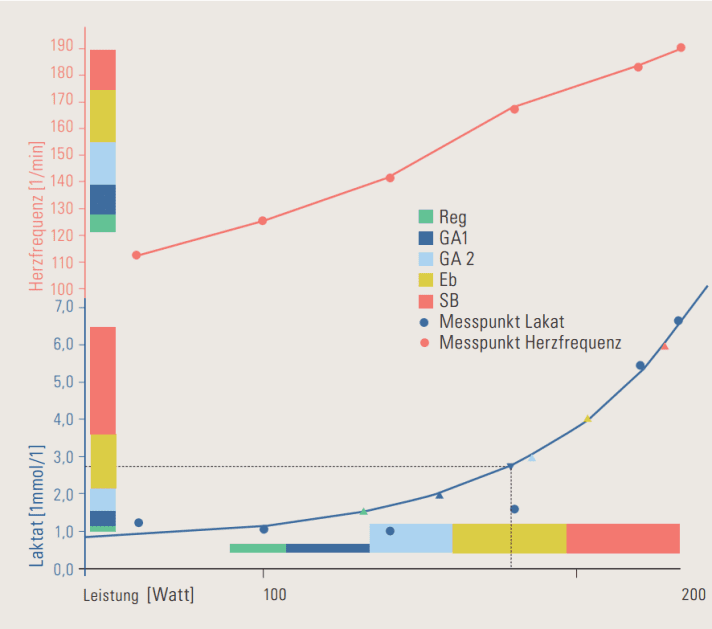

Leistungskurven

Beispielhaft eine unspezifische aber typische Darstellung einer Leistungsdiagnostik. Die obere Kurve bildet den Verlauf der Herzfrequenz ab. Dass sie am oberen Ende gerade verläuft, ist ein Hinweis, dass bei diesem Test das Leistungslimit noch nicht erreicht wurde.Die untere Kurve zeigt die Laktatentwicklung. Je länger die Kurve parallel zur waagerechten Achse verläuft und je später sie nach oben abknickt, desto besser ist die aerobe Ausdauerleistung.

Leistungsdiagnostik

- Untersuchung bzw. Testverfahren, das Auskunft gibt über Gesundheitszustand, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Anhand der Ergebnisse kann man das Training individuell gestalten. Die Steuerung des Trainings kann durch Angabe von Herzfrequenz- und/oder Leistungsbereichen erfolgen.

- Laktatstufentest: durchgeführt auf einem Fahrradergometer; anhand der Milchsäurekonzentration im Blut während der Belastung wird die individuelle anaerobe Schwelle ermittelt.

- Spiroergometrie: die Atemgasanalyse kann parallel durchgeführt werden und gibt Aufschluss über die Sauerstoffaufnahme. Zudem lassen sich Aussagen über Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel treffen.

- Anbieter und Kosten: Seriöse Anbieter sollten von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention zertifiziert sein. Kosten je nach Anbieter und Umfang ca. 150 bis 200 Euro.

- Tipp: Viele Krankenkassen übernehmen die Kosten im Rahmen der Gesundheitsvorsorge. Also unbedingt vorher erkundigen!