- Akku-Mythos #1

- Akku-Mythos #2

- Akku-Mythos #3: Schnell laden schadet dem Akku

- Akku-Mythos #4: Der Memory-Effekt

- Akku-Mythos #5: Niemals leer fahren!

- 1 Was sind eigentlich Akkus?

- 2 Warum so teuer und schwer?

- 3 Wattstunden, Volt und Ampere?

- 4 Akku ist nicht gleich Akku!

- 5 Wie weit reicht der Akku?

- 6 Die goldene 30-80-Regel

- 7 Wie lange hält ein Akku?

- 8 Eiskalt oder knallheiß: was dem Akku wirklich schadet!

- 9 Akku-Wärmer im Winter – Quatsch?

- 10 Günstiger und besser? Austausch-Akkus von Drittherstellern

- 11 Auf dem Heckträger: Akku raus?

- 12 Nass geworden oder runtergefallen: Ist der Akku jetzt Schrott?

- 13 Kann man Akkus reparieren lassen?

- 14 End of Life: Akkus richtig entsorgen

Akku-Mythos #1

Vorteil 48 Volt

Gängige E-Bike-Systeme setzen auf 36 Volt Systemspannung. Mancher Hersteller propagiert eine gesteigerte Effizienz mit 48 Volt, z. B. ZF und Specialized mit dem SL-System. In unseren Test zeigt sich aber kein nennenswerter Unterschied, denn für die Performance spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Übrigens: Selbst der neue Überflieger-Motor DJI Avinox setzt auf die vermeintlich altbackenen 36 Volt Systemspannung.

Akku-Mythos #2

Akkus explodieren leicht

Experten sind sich einig: Akkus können explodieren. Aber die Gefahr, dass ein unbeschädigter Qualitäts-Akku in Brand gerät, geht gegen null. Denn für eine dermaßen drastische Fehlfunktion müssen gleich mehrere Faktoren zusammenkommen.

Umsicht im Handling von Akkus ist trotzdem geboten. Die größte Gefahr droht beim Ladevorgang von beschädigten Akkus. Die Batterien haben eine enorme Energiedichte und auch wenn Akku-Brände sehr unwahrscheinlich sind: Sie können verheerende Folgen haben.

Akku-Mythos #3: Schnell laden schadet dem Akku

Theoretisch stimmt es: Je schneller geladen wird, desto höher ist der Akku-Verschleiß. Echte Schnellladegeräte wie beim Auto gibt es beim E-Bike aber kaum. Einzige Ausnahme: DJI. Und auch hier sagen Experten: Die Ladegeschwindigkeit von acht bis zehn Ampere hat bei Akkus mit 600 bis 800 Wattstunden keinen bedeutenden Effekt für die Lebensdauer. Klassische Ladegeräte laden nur mit rund vier Ampere, also grob halb so schnell. Die Ladegeschwindigkeit noch weiter zu drosseln, bringt fast gar keine Vorteile bei der Lebensdauer mehr. Im Zweifel saugt übrigens der Motor unter Volllast gut viermal so viel Strom aus dem Akku, wie ein handelsübliches Ladegerät hineingibt. Wer die Batterie schonen möchte, sollte eher hier als beim Laden ansetzen.

Akku-Mythos #4: Der Memory-Effekt

Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt. Anders als bei früheren Batteriekonstruktionen muss der Akku also nicht vollständig leer gefahren werden, ehe er wieder aufgeladen wird. Im Gegenteil: Mittlere Ladezustände begünstigen die Akku-Lebensdauer. Kleine Zwischenladungen können also sogar einen positiven Effekt haben, wenn damit lang anhaltende Extremzustände bei der Ladung vermieden werden.

Akku-Mythos #5: Niemals leer fahren!

Eine echte Tiefenentladung kann den Akku beschädigen. Aber die Hersteller haben vorgesorgt. Die Elektronik im Akku (BMS) behält immer noch eine Restmenge an Energie zurück. Selbst dann, wenn der Akku schon „leer“ verkündet, ist er also nicht vollständig entleert. Wichtig ist nur: Wer den Akku leer fährt, lädt ihn danach am besten wieder bis in einen mittleren Bereich auf. Sonst droht bei längerer Standzeit doch noch die Tiefenentladung.

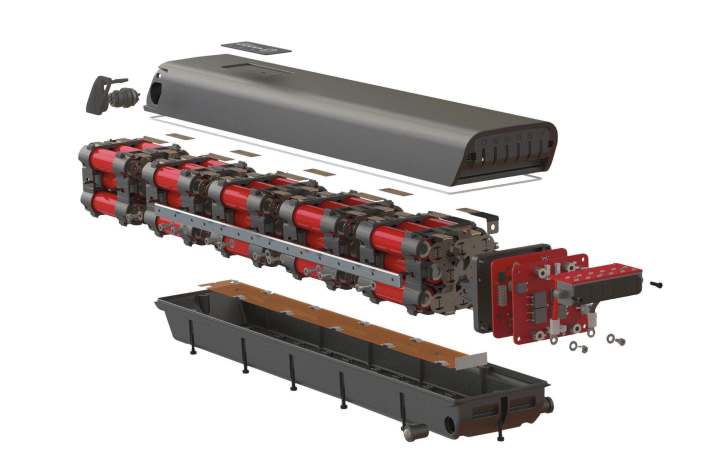

1 Was sind eigentlich Akkus?

Der Akku ist der „Tank“ des E-Bikes. Was die oft unspektakuläre Außenhülle verbirgt: Im Inneren stecken echte Meisterwerke der Elektrochemie. Ein handelsüblicher Lithium-Ionen-Akku besteht aus rund 50 einzelnen Zellen, die in der Form einer zu groß geratenen AA-Batterie gleichen. Lade- und Entladevorgang der Zellen werden durch eine im Akku eingebaute Elektronik überwacht und geregelt: das sogenannte BMS, kurz für Batterie-Management-System.

2 Warum so teuer und schwer?

Zusammen mit Federgabel und Laufrädern gehören Akkus zu den teuersten Bauteilen an einem E-MTB. Bei großen Batterien ist selbst der Motor billiger. Warum das so ist? In einem Akku ist schlicht sehr viel teures Material verbaut. Schon die einzelnen Zellen kosten mehrere Hundert Euro im Einkauf und sind auch für einen Großteil des Gewichts verantwortlich. Die circa 50 Zellen für einen Akku mit 800 Wh wiegen zusammen fast dreieinhalb Kilogramm – noch ganz ohne Akku-Hülle und Elektronik.

3 Wattstunden, Volt und Ampere?

Akkus gibt’s in unterschiedlichen Größen. Wie viel Energie im Akku steckt, wird bei E-Bikes üblicherweise in Wattstunden (Wh) angegeben. Batterie-Experten denken oft eher in Amperestunden (Ah). Beide Werte beschreiben verschiedene Seiten derselben Medaille und werden durch die Akku-Spannung (Volt) miteinander verbunden. Ein Akku mit 20 Amperestunden und einer Spannung von 36 Volt hat zum Beispiel 720 Wattstunden: 20 Ah x 36 V = 720 Wh.

4 Akku ist nicht gleich Akku!

Gleiche Kapazität, aber in der Praxis völlig unterschiedliche Leistung? Das ist bei Akkus keine Seltenheit. So liefert beispielsweise der alte 630-Wh-Akku von Shimano unserer Erfahrung nach deutlich weniger Reichweite als etwa ein neuer 600er von zum Beispiel Darfon. Bei gleichem Motorsystem. Der Grund dafür kann in der Qualität der verbauten Zellen liegen. Auch die Elektronik spielt eine große Rolle. Etwa wenn das BMS auffällig viel Restladung im Akku einbehält, um einer schädlichen Tiefenentladung vorzubeugen.

5 Wie weit reicht der Akku?

Das fragt sich jeder E-Bike-Neuling! Eine klare Antwort können wir leider nicht geben. Denn die tatsächliche Reichweite hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Im Mountainbike-Einsatz spielen Fahrergewicht und Höhenmeter die größte Rolle. Größere Akkus bringen einen größeren Aktionsradius, sind aber auch schwerer. Akkus von 700 Wattstunden und mehr machen bei mittlerer Unterstützung aber richtig lange Touren möglich. Wer die Motorunterstützung stark drosselt, kann die Reichweite noch mal spürbar erweitern.

6 Die goldene 30-80-Regel

Moderne E-Bike-Akkus setzen auf die Lithium-Ionen-Technik. Diese Batterien fühlen sich bei mittleren Ladezuständen am wohlsten. Wird der Akku im knallvollen Zustand länger gelagert, beschleunigt das die Alterung. Auch ein ganz leerer Akku kann zum Problem werden. Stichwort: Tiefenentladung. Am besten deswegen nur direkt vor dem Fahren ganz aufladen. Zum Lagern den Akkustand zwischen 30 und 80 Prozent halten.

7 Wie lange hält ein Akku?

Bei sachgemäßer Handhabung geht ein Akku nicht von jetzt auf gleich kaputt. Mit der Zeit und mit jeder Ladung und Entladung verfestigt sich aber der flüssige Elektrolyt im Akku, die Kapazität des Akkus schwindet. Da E-MTBs als Sportgeräte oft nur ein- bis zweimal die Woche genutzt werden, spielt die kalendarische Alterung der Batterie meistens eine deutlich größere Rolle als die Anzahl der Ladezyklen. Fünf Jahre Lebensdauer sollten es auch bei hohem Anspruch an die Restkapazität aber mindestens sein.

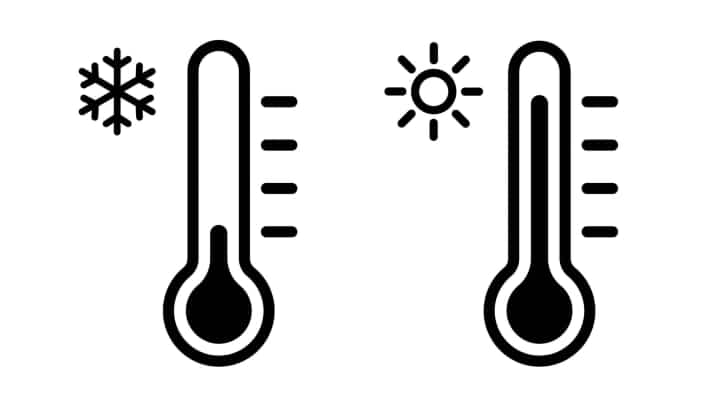

8 Eiskalt oder knallheiß: was dem Akku wirklich schadet!

E-Bike-Akkus sind für einen Temperaturbereich von etwa zehn bis dreißig Grad ausgelegt. Ist der Akku deutlich wärmer oder deutlich kälter, ist das nicht ideal. Das kann etwa in einem kalten Schuppen im Winter oder in einem warmen Auto im Sommer passieren. Besonders problematisch sind Lade- oder Entladevorgänge dieser sehr heißen oder sehr kalten Batterien. Der enthaltene Elektrolyt verfestigt sich deutlich schneller als normalerweise, Kapazität geht verloren. Eine Art Alterung im Zeitraffer.

9 Akku-Wärmer im Winter – Quatsch?

Die dunklen Neopren-Cover sieht man gerade im Winter in Städten immer wieder. Der Ansatz ist in der Theorie richtig: Kälte schadet dem Akku! Steht das Rad inklusive Akku aber immer im ungeheizten Schuppen, nützt auch der beste Neopren-Schützer nichts. Besser: den Akku wenigstens vor dem Fahren in der Wohnung auf Raumtemperatur anwärmen. Nach der Fahrt und vor dem Laden empfiehlt sich das ebenfalls.

10 Günstiger und besser? Austausch-Akkus von Drittherstellern

Manches mag wie ein guter Deal wirken: Wir können aber nur abraten! Die konkrete Qualität des Akkus ist für Endkunden kaum nachvollziehbar. Das kann nicht nur weniger Kapazität, sondern vor allem auch eine deutlich schlechtere Sicherheit der Batterie bedeuten. Besser: auf Originalbatterien zurückgreifen. Die sind in diversen vertrauenswürdigen Shops auch oft deutlich unterhalb der UVP zu haben. Höchstens wenn die Original-Akkus nicht mehr verfügbar sind, können Batterien von Drittherstellern eine Option sein.

11 Auf dem Heckträger: Akku raus?

Ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich gilt immer: Im Bike selbst fährt der Akku am sichersten. Wer aber Last auf dem Heckträger einsparen möchte, kann das natürlich tun. Wichtig ist: Die Akkus müssen im Auto sicher verstaut sein, idealerweise in einem dafür vorgesehenen Transportkoffer. Außerdem sollten die dann offen liegenden Kontakte am E-Bike vor der Witterung geschützt werden. Entweder mit dem Akku-Cover selbst oder mit Neopren-Überzügen, zur Not mit wasserdichter Folie. Achtung: Wer gewerblich unterwegs ist, muss sich an besonders strikte Regeln zum Akku-Transport halten. Deswegen die Batterie im Zweifel lieber eingebaut transportieren.

12 Nass geworden oder runtergefallen: Ist der Akku jetzt Schrott?

Akkus sind keine rohen Eier. Gerade die großen Markenhersteller treffen diverse Vorkehrungen, um die Batterien vor Schäden zu schützen. Die Gehäuse sind robust und umfangreich gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Dazu gibt es sogar feste Regeln. Beispielsweise eine definierte Sturzhöhe und festen Wasserdruck, dem die Akkus ohne Schäden standhalten müssen. Wer bei seiner Batterie Bedenken hat, sollte den Akku eingehend untersuchen. Sind klare Schäden an Dichtungen oder der Außenhülle sichtbar? Den Akku in diesem Fall unter keinen Umständen ohne Aufsicht ans Ladegerät hängen. Im Zweifel hilft nur eine Überprüfung durch einen Fachmann beziehungsweise den Akku-Hersteller. Firmen wie Bosch bieten dafür einen eigenen Service an.

13 Kann man Akkus reparieren lassen?

Wie bei den Dritthersteller-Akkus gilt: lieber die Finger davon lassen. Zwar gibt es vereinzelt seriöse Anbieter, doch die Qualität der Reparatur ist für den Endverbraucher nicht nachvollziehbar. Im Zweifel droht ein Sicherheitsrisiko. Bei älteren Akkus ist der Benefit außerdem überschaubar. Werden zum Beispiel einzelne defekte Zellen getauscht, sind die restlichen Zellen oft auch schon deutlich gealtert und die Leistung des Akkus ist ohnehin beeinträchtigt. Es klingt hart: Im Zweifel sollte man aber lieber einen neuen Akku anschaffen.

14 End of Life: Akkus richtig entsorgen

Wegen der Brandgefahr dürfen E-Bike-Akkus auf keinen Fall in den Hausmüll. Die Batterien enthalten viele wertvolle Rohstoffe und müssen fachgerecht recycelt werden. Jeder E- Bike-Händler muss alte Akkus zurücknehmen. Auch manche Wertstoffhöfe haben entsprechende Angebote.

Adrian Kaether

Redakteur

Adrian Kaether fährt am liebsten Mountainbikes auf rumpeligen Enduro-Strecken. Der Tech-Experte und Bike-Tester kennt sich aus mit Newtonmeter und Wattstunde, High- und Lowspeed-Dämpfung. Als Testleiter bei MYBIKE schaut Adrian auch gerne über den Tellerrand und testet Cargo-Bike und Tiefeinsteiger ebenso, wie die neuesten (E-)MTBs.