Tourenbikes für Schwere: Mindestens haltbar bis... 6 Bikes, die mehr als 120 kg aushalten

Timo Dillenberger

· 17.03.2024

- Etwas für Spezialisten

- Diese Fahrräder eignen sich für schwere Menschen

- Der MYBIKE-Tipp: Koga Worldtraveller

- Giant Toughroad SLR EX: Hohe Traglast heißt nicht automatisch gemütlicher Fahrstil

- Pegasus Strong SL 27: Keine Ambitionen auf Bestzeiten oder Hetzjagden, dafür bequem und stabil

- Rennstahl 853 Pinion SE: Die Investition in ein Highend-Stahlrad ist eine auf Jahrzehnte

- VIP - Very Impacted Parts: Komponenten, die besonders den Belastungen widerstehen müssen

Es war tatsächlich nicht leicht, ein Testfeld für diese Klasse zusammenzustellen. Ein Systemgewicht von 140 Kilo und mehr sollten die Räder haben, keinen Motor und Tourencharakter. System bedeutet übrigens die Addition von Fahrergewicht, der Zuladung und dem Eigengewicht des Rades.

Die allermeisten Fahrräder sind hier vom Hersteller bis 110 oder 120 Kilo freigegeben. Nun sind aber Radfahrer von zwei Zentnern und mehr keine totale Seltenheit, die hätten offiziell damit keinen Segen des Herstellers, auch nur noch Tagesgepäck mitzunehmen.

Echte Tourenbiker laden aber gut und gerne 30 Kilo auf, für solche Fälle schrumpft dann die Auswahl an Modellen rapide, selbst ohne fixes Preislimit wie in unserem Test.

Etwas für Spezialisten

Großes Potenzial, wenig Angebot: Da stellt sich die Frage, warum viele Marken auf solche Boliden verzichten. Das hat zwei Hauptgründe. Der eine liegt in der Konstruktion des Rahmensets, der andere im Angebot der Zulieferer. Denn ein Fahrrad ist immer so stark wie sein schwächstes Glied. Wenn als ein Produktmanager Lenker, Laufräder oder Bremsen für ein neues Modell auswählt, entscheidet die Komponente mit der geringsten Belastbarkeit oder Tragkraft, wo das Limit des gesamten Rades liegen wird.

Wir hatten erwartet, dass die breiten Lenker hier das limitierende Teil sind, Marc Kessing von Giant berichtet aber, dass es oft die Laufräder und noch häufiger die Bremsanlagen seien, die nicht mehr Masse und damit höhere Kräfte erlauben. Und die Marken hinter den Fahrrädern halten sich natürlich an die Vorgaben der Lieferanten, allein schon der Haftung wegen, wenn etwas wegen Überlastung brechen oder eingeschränkt arbeiten würde.

Mechanische Bremsen wird oder sollte man in dieser Gewichtsklasse genauso wenig finden wie Laufräder mit weniger als 32 Speichen, gerne werden auch 36-Loch-Felgen verbaut. Für mehr Widerstand gegen Rotationskräfte entlang des Steuerrohrs – das ist der Rahmenteil, in dem sich die Gabel dreht – sind für schwer belastete Räder sinnvollerweise oft größere Steuerlager verbaut; einmal, um die Kräfte besser zu verteilen, und zum anderen, weil an dickeren Steuerrohren dickere Ober- und Unterrohre ansetzen können. Was den Rahmen und die Gabel sonst noch dazu befähigen, mehr als die typischen 110 Kilo zu tragen, dazu haben wir einen der erfahrensten Konstrukteure, Andreas Kirschner befragt (siehe Seite 52). Summiert man die vielen Stellschrauben für solche Eliterahmen auf, wird klar, warum gerade die Big Player mit ihren riesigen Stückzahlen den Aufwand scheuen. Ganz im Gegensatz dazu Giant: Neben dem Toughroad im Test bietet die Marke sogar sportliche Leichtgewichte mit irrer Zuladung an. Die beiden hier unten wurden bereits in der Ausgabe 1/24 als Sportbikes getestet trotzdem wollten wir sie auf gar keinen Fall unterschlagen.

Wegen der geringen Modellanzahl hatten wir reichlich Gelegenheit, die Modelle mit mehreren Fahrertypen von kräftig bis richtig kräftig, mit und ohne Gepäck bei der Hatz durch die Stadt und kleinen Überlandfahrten zu testen. Ohne Ergebnisse vorwegzunehmen: Die Stabilität und Tragkraft der Rahmen war untadelig und beeindruckend, die Unterschiede lagen eher im Fahrverhalten in Abhängigkeit dazu, wie und wo die schweren Lasten wirkten. Am Ende gibt es recht klare Empfehlungen, für welchen Zweck sie sich am besten eignen, unser Tipp gilt dem Rad mit dem breitesten Spektrum pro Euro.

Diese Fahrräder eignen sich für schwere Menschen

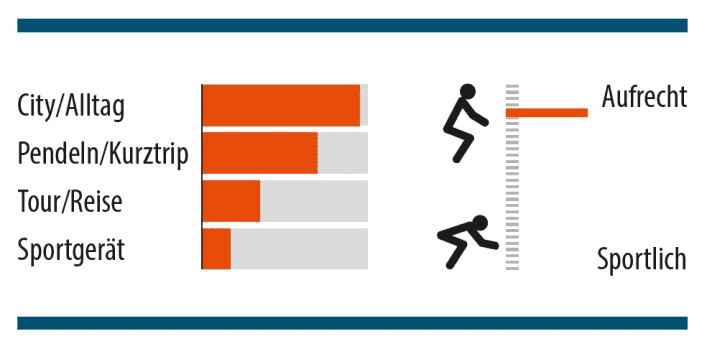

Giant Fastroad AR Advanced 1

- Preis: 2.299 Euro

- Rahmenset: Vollcarbon, max. Systemgewicht: 159 kg

- Rahmengrößen: S, M, M/L, L, XL

- Sattelrohr / Oberrohr: 475 / 575 mm

- Stack / Reach / SR-Quotient: 578 / 404 mm / 1,43

- Radstand: 1.058 mm

Ausstattung

- Antrieb: Shimano 105 2 x 11 Gruppe, Kurbel NN 2-fach Hollowtech II 36 / 48 Zähne, 105 Kassette 12–34 Zähne

- Bremsen: Tektro HD-R280 hydr. Scheibenbremsen, 160 / 160 mm, HD-R280 Bremshebel

- Laufräder / Reifen: Giant S-X2 Disc Alulaufräder, 24 Sapim Speichen / Maxxis Receptor 700 x 40c, tubeless

- Sattel / Lenker: Ergocontact / Alu 3° Krümmung 70 cm

Fazit zum Giant Fastroad AR Advanced 1

Das Fastroad ist ein toller sportlicher Allrounder mit klaren Stärken im Tourenbereich! Sowohl die fortschrittliche Rad-Reifen-Kombi als auch die guten Rolleigenschaften sowie die langfristig komfortable Sitzposition, aber ganz besonders die Robustheit des Rahmensets mit seinen vielen Montagemöglichkeiten ergeben eines der besten Bikepacking-Modelle auf dem Markt. Es gibt dynamischere Bikes, aber ganz wenige mit diesem Gewicht-Traglast-Verhältnis!

Für Frauen: LIV Thrive Advanced GX

- Preis: 2.199 Euro

- Rahmenset: Vollcarbon, max. Systemgewicht: 159 kg

- Rahmengrößen: XS, S, M, L

- Sattelrohr / Oberrohr: 450 / 560 mm

- Stack / Reach / SR-Quotient: 590 / 385 mm / 1,53

- Radstand: 1.025 mm

Ausstattung

- Antrieb: Shimano Deore-Gruppe, 1 x 11 Gänge, FSA Omega AGX+ Kurbel (40 Zähne), Deore Kassette (11-42 Zähne)

- Bremsen: Tektro HD-R280 hydr. Scheibenbremsen (160/160 mm), HD-R280 Bremshebel

- Laufräder / Reifen: Giant P-X2 Disc Alulaufräder (24 x 2,2 mm Stahlspeichen) / Giant Crosscut Grip2 Reifen (700x45c)

- Sattel / Lenker: Ergocontact Damen Sattel / Flatbar Lenker (70,4 cm)

Fazit zum LIV Thrive Advanced GX

Auch wenn die Wünsche von Frauen und Männern an sportliche Räder nicht völlig gegensätzlich sind: Bis auf die Lenkerbreite hat die Frauenmarke Liv hier viele Features vereint, die erfahrungsgemäß Damen besser finden als Herren. Der kurze Vorbau hält die Position gemäßigt sportlich, das Thrive ist deshalb sehr variabel einsetzbar. Nur rutschige Untergründe, volles Gepäck am Heck und Hochgebirgsetappen mag das Rad aufgrund von Balance und Übersetzungen nicht.

Der MYBIKE-Tipp: Koga Worldtraveller

Kompromissloser Lastenesel mit unfassbaren Steifigkeitswerten und robusten Komponenten, ein top Weltenbummler zum Einstiegspreis.

Das Rahmenset des Worldtraveller könnte kompromissloser nicht konstruiert sein. Bedenken, dass das Aluminium mit der Zeit weich werden könnte, haben wir überhaupt nicht. Bei den Testfahrten haben wir die 180 Kilo Maxlast fast ausgereizt, aber weder Lowrider- noch Hecktaschen konnten Bewegung in das Rad bringen. Die zugfesten, kantigen Rohrsätze sind an den neuralgischen Stellen oversized, die doppelten Schweißnähte sind quasi übergangslos verschliffen, die Züge rahmenintegriert. Die cleane Optik ist modern und lässt Platz für viel (Reise-)Equipment.

Übersetzungen, Reifenwahl und Sitzposition sind eher für langes Cruisen als sportliches Fahren ausgelegt, aber das passt zum vollbepackten Reisen. Dass die Schaltgruppe nicht mehr ganz uptodate ist, hat sogar Vorteile, wenn man abseits der Zivilisation Ersatzteile sucht. Die großen Bremsscheiben werden bergab zwar heiß, behalten aber Kontrolle über den Schwertransport. Reisetaugliches Zubehör, Ergokomponenten und Fixpunkte für Taschen runden das top durchdachte Rad ab.

- Preis: 2.749 Euro

- Rahmengrößen: XS / S / M / L / XL

- Gewicht Testrad: 20,9 kg (ohne Zubehör)

- Max. Systemgewicht: 180 kg

Ausstattung

- Rahmen: Aluminium, integrierte Züge, smooth welded und verschliffen, kantige und ovale Rohrsätze

- Gabel: Aluminium rigid Starrgabel, 7 Lowrider-Gewinde

- Schaltung: Kettenschaltung, 30-fach Shimano Deore XT

- Übersetzung: 44/32/24 / 11-34

- Bremsen: Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremsen

- Laufräder: 29" Alufelgen, 36 Loch, Shutter Dynamo

- Reifen: Schwalbe Marathon Efficiency 55-622

- Lichtanlage v/h: B&M Eyc Senso T / B&M 2C plus Toplight

- Gepäckträger v/h: 15 kg / 45 kg rahmenintegriert

Fazit zum Koga Worldtraveller

Aluminium mal von seiner massiven statt federleichten Seite. Zum brettharten Rahmen gibt es keine übertrieben hochwertige Ausstattung, dafür extrem viel davon. Das ergibt ein reinrassiges Reiserad oder „nur“ Trekkingbike für echte Pfundskerle zum Sensationspreis.

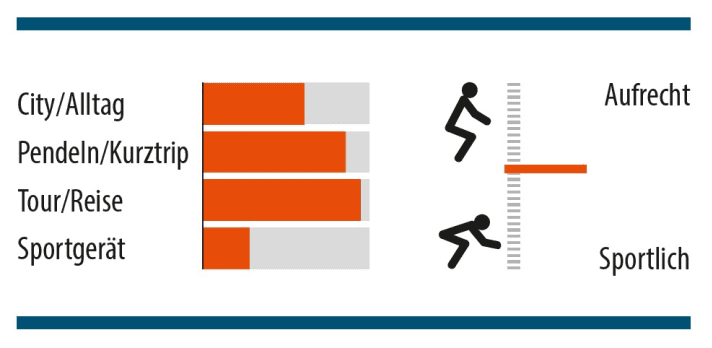

Giant Toughroad SLR EX: Hohe Traglast heißt nicht automatisch gemütlicher Fahrstil

Mit nur rund 14 Kilo und seiner schlanken Silhouette möchte man kaum glauben, dass dieses Rad fast 150 Kilo tragen kann. Unsere stabil gebaute kleine Testcrew schwärmt wahrscheinlich jetzt noch von der Beschleunigung und dem Sitzkomfort des Toughroad. Sowohl auf der langen und leicht flexiblen Sattelstütze thronend als auch im Wiegetritt ging das Bike richtig nach vorne, ohne dass man Rotation oder eine Auslenkung im Rahmen spürte. Dem sportlichen Alurahmen sind schwere Fahrer aber lieber als volle Gepäcktaschen.

Mit 10 Kilo vorne und 20 hinten ist das Rad gut beherrschbar, man spürt mit etwas Erfahrung aber, wie der Rahmen sich verwinden möchte. Für eine große Tour pro Jahr gar kein Problem, aber auf Weltreise hätten wir bedenken, ob das Material trotz guter Legierung nicht doch leidet, siehe Interview. Der Zielkonflikt wurde hier in Richtung des Gewichts gelöst, außer den Reifen ist das Rad auf flottes Vorankommen getrimmt, der Zweifachantrieb passt gut dazu, und ohne dicke Packtaschen reichten auch die 160er-Bremsscheiben. Mit seinem dezenten Design, der etwas größeren Oberkörperneigung und dem Gewicht drängt sich das Rad geradezu für kurze, schnelle Touren und Pendeln mit etwas Zeitdruck auf.

- Preis: 1.499 Euro

- Rahmengrößen: S / M / L / XL

- Gewicht Testrad: 14 kg

- Max. Systemgewicht: 161 kg

Ausstattung

- Rahmen: Aluxx SLR (6011A-Alulegierung), mehrfach konifiziert, Zugblende, lebenslange Garantie

- Gabel: Composit-Carbongabel, Oversize Steuersatz

- Schaltung: Shimano Deore Shadow, 2 x 10-fach

- Übersetzung: 44/32 / 11-42

- Bremsen: Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen, 160 mm Scheibendurchmesser

- Laufräder: GIANT GX28 Alufelgen, 32 Stahlspeichen, Naben - Shimano DH-T4050 / FH-RM35

- Reifen: GIANT Sycamore S, 700 x 50c

- Lichtanlage v/h: B&M One Five / B&M Toplight plus

- Gepäckträger v/h: 15 kg /25 kg, 2 Packebenen

Fazit zum Giant Toughroad SLR EX

Gepäckträger und Lowrider verrichten brav ihren Dienst wenn nötig, ohne viel Gepäck schont man aber den Rahmen langfristig und nutzt viel mehr die Dynamik des Leichtgewichts – der Speedcommuter unter den Schweren.

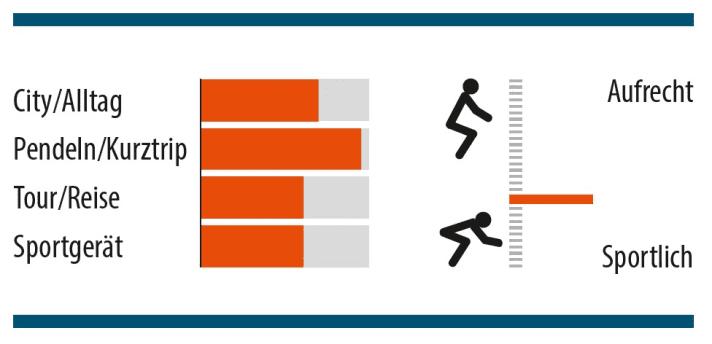

Pegasus Strong SL 27: Keine Ambitionen auf Bestzeiten oder Hetzjagden, dafür bequem und stabil

Blickfang des Strong ist sein ovales Steuerrohr samt Federgabel und vielen, vielen Spacern. Das bringt den Lenker für eine aufrechte Haltung nach oben, erzeugt aber nicht wie oft bei „Langhälsen“ ein butterweiches Vorderteil. Das haben die Konstrukteure sehr gut mit dem Oversize-Steuerrohr gelöst. Auch der breite, verstellbare Vorbau hat weder Spiel, noch lässt er sich verwinden. Federgabeln für Tourenbikes sind bei hoher Zuladung oft überfordert, weil sich das Fahrergewicht bei Schlägen potenziert. Der durch die Sitzposition nach hinten verschobene Schwerpunkt nimmt aber Druck von der Gabel, das gleicht sich quasi aus – sie tut, was sie soll, schlug auch bei 130 Kilo Zuladung nie durch.

Nachteil: An die Federgabel lässt sich schwer Gepäck montieren. Nutzt man den Heckträger voll aus, liegt noch mal mehr Gewicht auf der Hinterachse. Das macht Lenkbefehle träge und tut dem Rad langfristig wohl nicht gut. Ein Kurvenräuber ist das Bike mit der Gewichtsverteilung eh nicht gerade, aber es rollt prima, und auch wenn die 9-fach-Acera-Gruppe schon einige Jahre alt ist, sie schaltet knackig und ihre Übersetzungsbandbreite ist dank 3-fach-Kurbel fast schon zu breit - dafür kommt man im Cruiser-Modus auch mal eine Steigung hoch.

Tipp: Tester Horst monierte Rückenprobleme über Wurzeln und Bordsteine - ein Nachteil der aufrechten Haltung, die ganz leicht mittels Federstütze kompensierbar ist. Der Preis lässt hierzu ja Luft.

- Preis: 1.299 Euro

- Rahmengrößen: M / L / XL / XXL / XXXL

- Gewicht Testrad: 18,2 kg

- Max. Systemgewicht: 180 kg

Ausstattung

- Rahmen: Aluminium, tapered Steuerlager

- Gabel: SR Suntour NEX-E25HLO (63 mm Federweg)

- Schaltung: Kettenschaltung, 27-Gang Shimano Alivio / Acera

- Übersetzung: 48/36/26 / 11-34

- Bremsen: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremsen

- Laufräder: 28" Alufelgen, 36 Loch, Schnellspannachsen, Shimano-Nabendynamo

- Reifen: Schwalbe Citizen K-Guard 47-622

- Lichtanlage v/h: Fuxon FS-50 mit Sensor und Standlicht / Fuxon R121 mit Standlicht

- Gepäckträger v/h: - / 27 kg

Fazit zum Pegasus Strong SL 27

Die betont aufrechte Haltung kommt Genießern sicher sehr entgegen, und auch für alltägliche Strecken ist das Strong ein Genuss. Selbst mit Fahrern bis Größe XXXL kommt es locker zurecht, das ganz große Reisegepäck kostet aber den Rest Fahrdynamik.

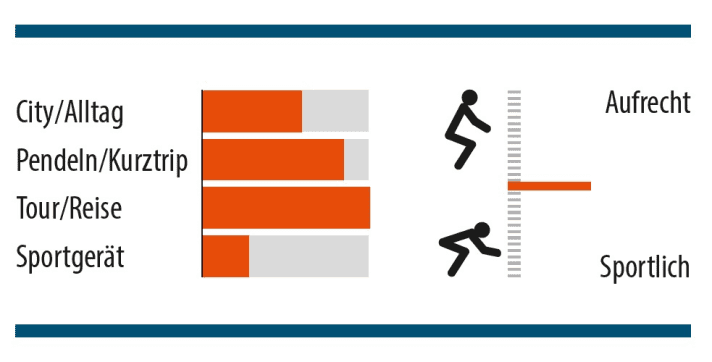

Rennstahl 853 Pinion SE: Die Investition in ein Highend-Stahlrad ist eine auf Jahrzehnte

Bei einem Stahlrad mit so vielen Zusatzteilen erwartet man einen trägen, schweren Bock. Aber selbst die für Stahl ungewöhnlich dicken Rohrsätze bringen das Gewicht nur auf 16,7 Kilo, Ergebnis von viel Aufwand in Konstruktion und Fertigung, siehe Interview. Die extrem nach hinten abfallende Rahmengeometrie hat zwei Vorteil: Die Gabelscheiden konnten sehr großflächig mit dem extrem lang aus dem Steuerlager herausragenden Schaft verschweißt werden, das gibt enormen Halt an einer so diffizilen Stelle. Die Sattelstütze ist dafür fast doppelt so lang wie üblich, das dünne Rohr schwingt bei Wegunebenheiten deshalb leicht nach hinten und mildert Schläge deutlich.

Packt man das „Lastentier“ richtig voll, spürt man auch im Rahmen eine minimale Bewegung. Das kostet vielleicht ein µ (My, sprich: “Müh”) an Tretleistung, schafft auf Langstrecken aber ein ermüdungsfreieres Sitzen, genau wie die tollen Griffe, der top Sattel und die ausgewogene Sitzposition. Das 853 verliert übrigens seine flotten Fahreigenschaften von 80 bis 150 Kilo Zuladung so gut wie nie, solange die Last gleichmäßig verteilt ist. Die Ausstattung ist top, das Highlight ist aber fraglos das Getriebe. Mit einem einzigen Drehschalter stehen uns Übersetzungen für 98 Prozent aller Fälle zur Verfügung, die Schaltlogik ist simpel, Bedienfehler sind unmöglich. Mit dem Riemenantrieb zusammen werden die Wartungsintervalle riesig!

- Preis: 4.999 Euro

- Rahmengrößen: S, M, L, XL, XXL

- Gewicht Testrad: 16,7 kg

- Max. Systemgewicht: 201 kg

Ausstattung

- Rahmen: Stahlrahmen, mehrfach konifiziert, geschmiedete Ausfallenden und Getriebebrücke

- Gabel: Stahlgabel geschmiedet, Lowriderösen

- Schaltung: Pinion C1.12, 12-Gang, Riemenantrieb

- Übersetzung: 32 / 28 - intern 1,46 bis 8,75

- Bremsen: Magura MT5 (4 Kolben), hydraulische Scheibenbremsen (180 mm Scheiben)

- Laufräder: 28" Mavic Alufelgen (32 Loch), Son Nabendynamo

- Reifen: WTB Riddler TCS 37-622

- Lichtanlage v/h: Son Edelux II / Son K 920 (ohne Reflektor)

- Gepäckträger v/h: belastbar bis zu17 kg /26 kg (inoffiziell bis zu50 kg)

Fazit zum Rennstahl 853 Pinion SE

Dank durchdachtem Rahmenbau und quasi wartungsfreier Ausstattung sollte dieses Rad über Jahrzehnte treue Dienste leisten, Fahrkomfort und Spurtreue sind irre – weltreisetauglich. Theoretisch eins für alles, aber wer stellt solch ein Luxus-Muli beruhigt in der Stadt ab?

VIP - Very Impacted Parts: Komponenten, die besonders den Belastungen widerstehen müssen

Es gibt Teile am Rahmen, die weniger belastet werden, und welche, die buchstäblich und sprichwörtlich die volle Ladung abbekommen, und nochmals mehr bei großen Nutzlasten, was den Fahrer an der Stelle einschließt. Neben der Gabel und dem Steuerrohr, die wegen der langen Hebel beim Bremsen und seitlichen Kippen des Rades extrem beansprucht sind, müssen vor allem das Tretlager sowie das hintere Ausfallende stabil – oder, wie Rennstahl-Chef Andreas Kirschner sagen würde – dauerhaft haltbar gebaut sein.

Bei günstigen Rädern ist die Aufnahme fürs Hinterrad nicht wie die vom Pegasus im unteren Bild aus einer massiven, im Idealfall geschmiedeten Platte gearbeitet, sondern eher wie ein Blech. Aber hier kommen ein Großteil des Fahrergewichts, die Abstützung des Gepäckträgers und Kräfte aus der Scheibenbremse auf engstem Raum zusammen, in Ausnahmefällen noch die Zugbelastung eines Anhängers. Neben der Dicke eines solchen Bauteils spielt auch die Größe bzw. Oberfläche eine Rolle. Beim Verschweißen der Ketten-und Sattelstreben braucht man ein Minimum an Platz, geringe „Kontaktflächen“ machen die Schweißnähte nicht wirklich stabiler.

Im Tretlager wirken seitliche Auslenkkräfte, die man gerade im Wiegetritt sogar deutlich sehen kann. Die „Brücke“ genannte Befestigungsplatte für das Pinion-Getriebe oben gehört beim Rennstahl zu den besonders zähen, weil geschmiedeten Teilen. Hohes Fahrergewicht und große Tretkräfte bergen die Gefahr, dass der Tretlagerbereich bei leichten oder günstigen Bikes mit der Zeit weicher wird.