Einzeltest GT Fury: Darum solltest Du das Bigbike trotz Firmenkrise auf dem Schirm haben

Laurin Lehner

· 08.01.2025

Downhiller haben es nicht leicht – das neue GT Fury schon gar nicht. Es muss als Arbeitsgerät von Racer Danny Hart mit Vmax Worldcup-Strecken runterbrechen, darf als Stunt-Vehikel von Freerider Brage Vestavik bei XXL-Stunts nicht einknicken und soll nebenbei auch noch den Ansprüchen von uns Hobby-Freeridern und -Racern gerecht werden. Wie soll das denn funktionieren?

GT Fury: Zwischen Freeride und Race

Das Marketing des Herstellers sieht darin kein Problem. Im Gegenteil, laut GT soll der Spagat zwischen Freeride und Race mit dem neuen Modell besser denn je gelingen. Wir wissen vom Vorgänger – das Fury läuft bereits seit 2008 im Programm der US-Kultmarke –, dass dieser sehr Richtung Bodenhaftung tendierte. Fun Fact: Das Bike war der erste Carbon-Downhiller, der einen Worldcup gewinnen konnte. Das war 2010 in Val di Sole. Pilot damals: Marc Beaumont. 2012 nahm GT die Atherton-Geschwister unter Vertrag und das große Titel-Sammeln konnte so richtig beginnen. Es folgten Dutzende Worldcup-Siege und sogar Weltmeister-Titel auf dem Fury. Nebenbei bewies Kyle Strait, dass das Big Bike Nehmerqualitäten besitzt. In seinem Lauf bei der Red Bull Rampage 2013 droppte er 13 Meter in die Tiefe.

Würdiges Test-Terrain für das GT Fury

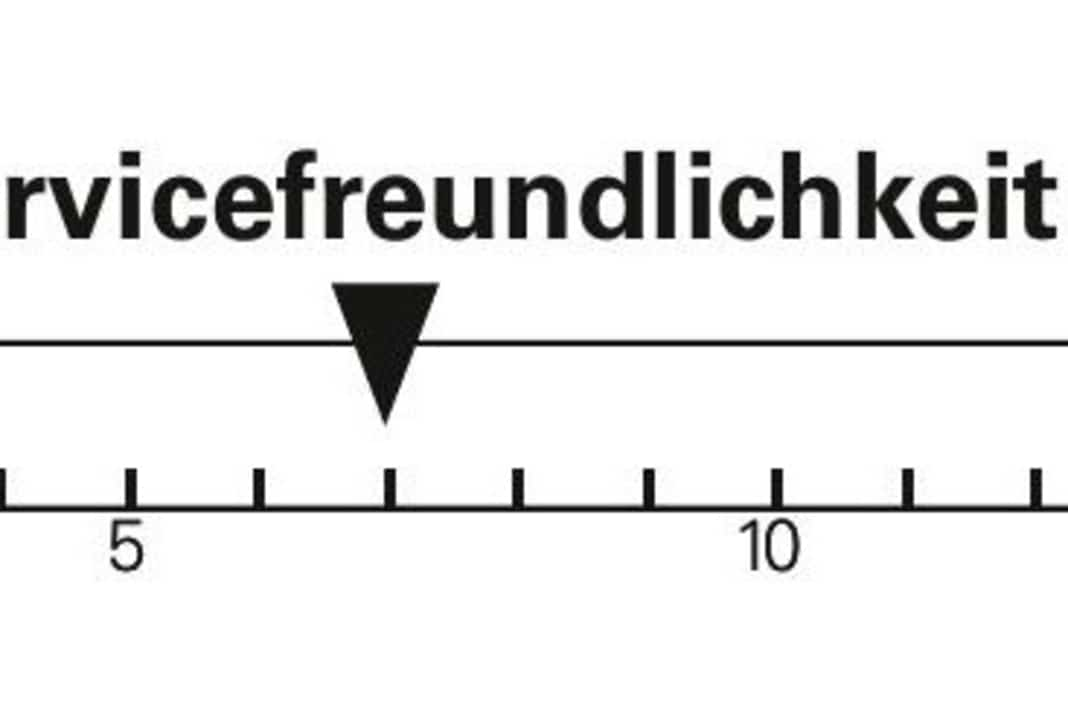

Um das GT Fury unter scharfen Bedingung zu testen, sind wir mit drei Testern nach Leogang ausgerückt. Als Teststrecke, um Laufruhe und Speed zu checken, diente die UCI-Worldcup-Abfahrt. Auf den Jump-Lines musste das Fury Handlichkeit und Popp unter Beweis stellen. Und weil Einzeltests den Nachteil haben, dass der Vergleich fehlt, nahmen wir die Big Bikes des letzten Duells (BIKE 1/25) zusätzlich mit. So konnten wir das GT Fury mit den Referenz-Bikes Atherton A.200.1 und Pivot Phoenix vergleichen.

Fakten: GT Fury Carbon Pro

- Gewicht: 18,5 kg

- Federweg: 200/200 mm

- Laufräder: Mullet

- Preis: 7499 Euro

- Rahmenwerkstoff: Carbon/Alu

Ausstattung:

- Gabel/Dämpfer: Rockshox Boxxer Ultimate/Rockshox Super Deluxe Ultimate Coil

- Schaltung: Sram GX Eagle DH

- Bremsen: Sram Code R 200/200 mm

- Laufräder: Formula/Sram MTH746 Naben/Stan’s NoTubes Flow EX3 Felgen

- Reifen: Continental Kryptotal Fr Dh 2,4/ Continental Kryptotal Re Dh 2,4

- max. Systemgewicht: 138 kg

- Garantie: 25 Jahre

- Besonderheiten: Flipchip für Kettenstreben, Hinterbau-Progression und für Mullet- oder Full-29-Bereifung.

Aus dem Testlabor

- Gesamtgewicht: 18,5 kg ohne Pedale

- Gewicht Laufräder: 6300 Gramm

- Laufradträgheit: 5072 kg x cm

Was ist neu am Fury?

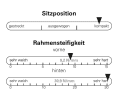

Rein optisch fallen vor allem zwei Neuerungen auf: die Wippe, die nun durch das zweigeteilte Sitzrohr hindurch zum Dämpfer führt statt seitlich daran vorbei, sowie ein Spalt im Unterrohr direkt über dem Tretlager. Die Kabelzüge laufen nun in den Rahmen. Die reine 27,5-Zoll-Variante entfällt, nun hat der Kunde die Wahl zwischen 29 Zoll und einer Mullet-Bereifung. Die Rahmengröße M fällt weiterhin eher gedrungen aus. So hätten wir uns mit einer Körpergröße von 1,78 Meter einen größeren Rahmen gewünscht. Beim Vergleich der Geometrie-Daten mit dem Vorgänger muss man lange suchen und findet dennoch kaum signifikante Unterschiede – trotz neuer Rahmenkonstruktion. Der Carbon-Rahmen mit Alu-Hinterbau hat rund 300 Gramm abgespeckt – als Komplettrad ist das Fury mit 18,5 Kilo ohne Pedale aber immer noch ein Wonneproppen.

Flipchip-Mania

Auch das neue Fury zeigt sich dank dreier Flipchip-Verstellungen anpassungsfreudig. Die Kettenstreben lassen sich von kurzen 435 auf moderate 445 Millimeter verstellen. Neu: Die Kinematik kann man progressiv oder linear einstellen und so je nach Vorliebe auch einen Luftdämpfer verbauen. Obendrein gibt es noch die Möglichkeit, zwischen 29 Zoll und Mullet zu wechseln – wie bei unserem Testbike. Wir hätten wir uns außerdem noch eine Reach-Verstellung im Steuersatz gewünscht.

¹ BIKE-Messwerte: Laufradträgheit: je niedriger der Messwert, desto leichter zu beschleunigen. Gewicht ohne Pedale. Laufradgewicht pro Satz mit Reifen, Kassette, Bremsscheiben. Rahmensteifigkeit: Seitensteifigkeit in N/mm getrennt für das vordere Rahmendreieck inkl. der verbauten Gabel (vorne) und den Hinterbau (hinten).

… und Action!

Draufsetzen und wohlfühlen? Fast. Es dauert eine Weile, bis wir uns an die etwas gedrungene Position auf dem Bike gewöhnt haben – aber dann fühlen wir uns pudelwohl. Das Bike steuert sich quirlig und direkt über den Trail. Super! Im Gegensatz zu den Referenz-Bikes von Atherton und Pivot sind Manual-Fahrten auf dem Fury ein Kinderspiel.

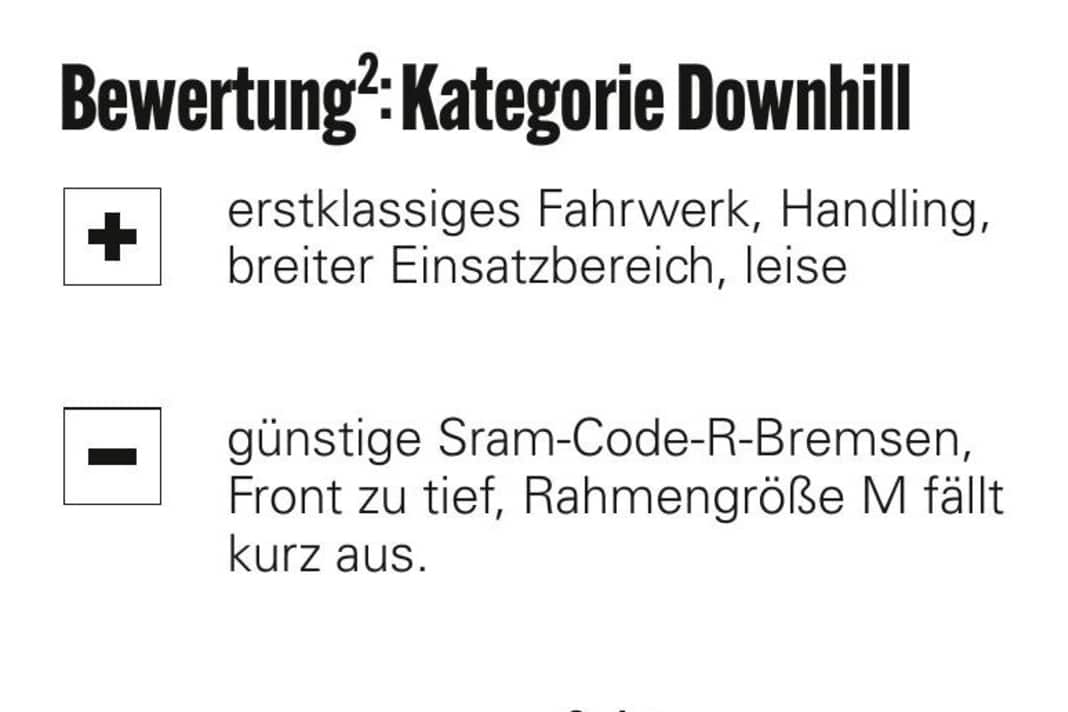

Als wir auf die Worldcup-Strecke einbiegen, folgt der eigentliche Aha-Effekt. Das Fahrwerk verwöhnt den Piloten mit massig Komfort und schirmt Schläge von Stufen, Drops und Wurzeln vom Piloten ab – wie ein Secret-Service-Agent Paparazzi vom US-Präsidenten. Das Ultimate-Fahrwerk von Rockshox leistet ganze Arbeit und harmoniert wie in keinem anderen Downhiller. Schnelle, kleine Schläge oder Drops ins Flache: Das Fury-Fahrwerk hat für alle Eventualitäten die richtige Antwort. Zudem ist das Bike schön leise. Die tiefe Front sorgt für viel Druck auf dem Vorderrad, kostet aber in steilen Passagen Körner und lässt die Hände schneller ermüden.

Auf Sprüngen glänzt das Fury mit viel Popp für Airtime-Einlagen und beweist seine Park-Tauglichkeit – mehr als die Referenz-Bikes Pivot Phoenix und Atherton A200.1. Trotz hohem Stack und tiefem Tretlager vermissen wir jedoch das „Tief-im-Rahmen-Stehen“. In groben Downhill-Passagen limitierte die Geometrie statt das Fahrwerk. Mit der Gabelkrone ist die maximale Höhe schnell erreicht, also schrauben wir einen Lenker mit deutlich mehr Rise ans Cockpit und siehe da, besser! Kurzum: Die Geometrien der Referenz-Bikes sind mehr auf Race getrimmt, dafür gelingt dem Fury der Spagat zwischen Park und Race deutlich besser – wie vom Hersteller versprochen.

Fazit zum GT Fury

Versprechen eingehalten: Das neue GT Fury macht nun Racer und Park-Freerider glücklich. Front und Heck harmonieren so gut wie bei keinem anderen Downhiller, den ich bisher gefahren bin. Das Bike verträgt massig Tempo und ist auf Park-Strecken trotz hohem Gewicht verspielt und quirlig genug. Eine höhere Front und kräftigere Bremsen würden dem Bike guttun.

Habt ihr Lust auf BigBikes bekommen? Folgende Tests könnten euch interessieren: