Gravelbike vs. MTB: Federung & Reifen für Hardtail und Gravelbike im Vergleich

Jan Timmermann

· 18.10.2025

Hardtail-Mountainbikes und Gravelbikes haben viele Gemeinsamkeiten aber auch viele Unterschiede. Vor allem bei den Reifen und beim Thema Federung gehen die Konzepte auseinander. Wie unterschiedlich fahren sich breite und schmale Reifen wirklich? Für welchen Einsatzbereich brauche ich welches Gummi? Auch viele Gravelbikes werden heute mit Federgabel angeboten. Doch ab wann macht das überhaupt Sinn? Wir haben die verschiedenen Vor- und Nachteile in Labormessungen sowie Praxistests erprobt und sind dabei auf überraschende Erkenntnisse gestoßen.

Breite Gummis bringen Komfort

An ungefederten Bikes entscheidet nichts so stark über die Fahreigenschaften, wie die Reifenwahl. Während sich Gravelbike-Hersteller auf Breiten um 45 Millimeter geeinigt haben, rollen die meisten Hardtails inzwischen auf 2,4 Zoll, beziehungsweise 61 Millimetern. Einen hochwertigen Aufbau vorausgesetzt, dämpfen breite Reifen Vibrationen und Schläge vom Untergrund besser ab als schmale.

Betrachtet man die Reifenwahl als isolierten Komfort-Faktor, so lässt sich festhalten: Je ruppiger der Untergrund, desto größer der Vorteil eines Mountainbikes. Übrigens: Unsere Labormessungen des Sitzkomforts zeigen: Federelemente über Reifen. Selbst straffe Fullys bieten einen um etwa den Faktor acht höheren Sitzkomfort als starre Bikes und sind im Sitzen etwa vier mal komfortabler als Hardtails mit Federgabel.

Für Bikepacker und schwere Piloten kann außerdem die Fahrstabilität eine Rolle spielen. Auf einem größeren Reifen verteilt sich das Gewicht auf einer breiteren Fläche. Das Rad besitzt ein weniger kippeliges Fahrgefühl.

Trägheit der Laufräder

Logisch: Je breiter der Reifen, desto schwerer ist er auch. Zwar besitzen High-End-Laufradsätze fürs Mountainbike trotz größerer Kassetten und Bremsscheiben insgesamt nicht zwingend eine höhere rotierende Masse als Teile aus dem Gravel-Segment, das Gewicht der Reifen sitzt jedoch ganz außen und ist deshalb besonders kritisch für die Beschleunigung.

Bei jeweils hochwertigen Carbon-Laufradsätzen liegt die Laufradträgheit eines Hardtails rund 20 Prozent über der eines Gravelbikes. Das sorgt dafür, dass ein MTB langsamer beschleunigt und bei vielen Geschwindigkeitsänderungen mehr Körner kostet. Ein Gravelbike sprintet vom Fleck weg schneller.

Auf ebenen, unterbrechungsfreien Fahrten ist dieser Unterschied zwischen den Konzepten nicht zu erfühlen. Sind die Räder mal in Schwung gebracht, spielt die Laufradträgheit im Verhältnis zu anderen bremsenden Kräften eine untergeordnete Rolle.

Breite Reifen gleich schnelle Reifen

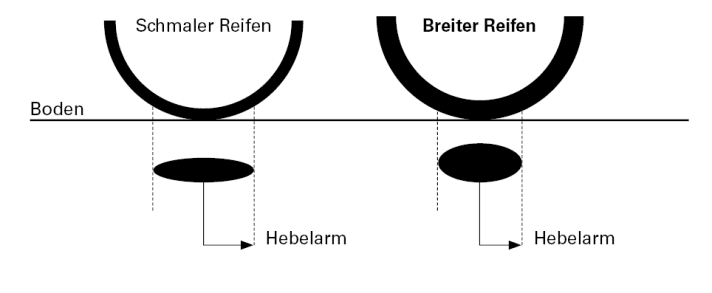

Prinzipiell hängt der Rollwiderstand von Reifenaufbau, Gummimischung, Breite, Luftdruck und Untergrund ab. Auch wenn es optisch anders wirkt, so hat das Profil doch den geringsten Einfluss auf den Rollwiderstand. Was ebenfalls viele überraschen dürfte: In der Theorie rollen breite Reifen schneller als schmale. Durch eine länglichere Bodenaufstandsfläche muss an einem schmalen Reifen in Fahrtrichtung mehr Material verformt werden. Die Bodenaufstandsfläche ist bei gleichem Luftdruck und Gewichtsbelastung zwar gleich groß, besitzt aber eine andere Form. Beim breiten Reifen ist die Fläche kürzer und damit auch der bremsende Hebelarm.

Auch am Gravelbike geht der Trend in Richtung mehr Breite. Mit 1,9 bar rollt ein 50-Millimeter-Reifen etwa 4,5 Watt leichter als ein 40er Pneu. Wie folgende Rollwiderstands-Tabelle zeigt, setzen Gravelbikes mit gutem Grund zunehmend auf Reifenbreiten von 45 Millimetern und mehr:

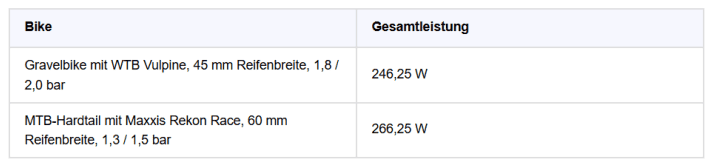

Warum also fahren Tour-de-France-Profis keine breiten Schlappen? Schon bei niedrigem Tempo wird der Stellenwert des Rollwiderstandes durch den des Luftwiderstandes gestochen. Rund acht Prozent vom gesamten Luftwiderstand entfallen auf die Laufräder. Die Auswirkung der Aerodynamik steigt exponentiell mit der Geschwindigkeit. Je schmaler der Reifen und je härter der Untergrund, desto positiver wirkt sich außerdem ein hoher Luftdruck aus. Im Gelände wiederum rollt ein Reifen mit wenig Druck besser. Hier ein Beispiel auf Schotter bei praxisgerechten Luftdrücken:

So sieht es beim Thema Traktion aus

Auf einer trockenen Asphaltstraße rutscht selbst unter Volllast selten ein Reifen durch. Über Schotter, Waldboden oder bei feuchten Bedingungen jedoch gilt es zugunsten eines effizienten Vortriebs die eingespeiste Energie des Fahrers möglich verlustfrei auf den Untergrund zu übertragen.

Die seitlich stärker ausladende Aufstandsfläche eines MTB-Reifens bietet eine breitere Abstützung für die Kraftübertragung. Erst recht, da sie niedrigere Luftdrücke zulassen ohne Kompromisse einzugehen. Für eine vergleichbare Seitenstabilität und einen ähnlichen Pannenschutz müssten Gravel-Reifen mit etwa 0,6 bar mehr Druck gefahren werden.

Verstärkt wird der Effekt, da sich das Gummi auf MTB-Felgen mit standesgemäßen 30 Millimetern Innenweite nochmals weiter aufstellen kann. Die gängige Felgenweite bei Gravelbikes liegt rund fünf Millimeter darunter. Selbst bei vergleichbarem Profil besitzt ein breiterer Reifen deshalb eine höhere Traktion. Auf Schotter sind mit einem Mountainbike-Pneu weniger Vortriebsverluste zu befürchten.

Dasselbe gilt beim Verlangsamen: Durch die höhere Traktion holt ein MTB-Reifen auf allen Untergründen mehr Verzögerungsleistung aus einer Bremse als ein Gravel-Modell. Zusätzlich besitzen die meisten Mountainbike-Gummis durch ihr offeneres Profil eine bessere Selbstreinigung. Je weicher der Boden, desto mehr entscheiden die Stollen über den Kontakt zum Untergrund.

Bei Schräglage in Kurven besitzen Mountainbikes in der Regel mehr Kontaktfläche zur Streckenoberfläche und profitieren von ausgeprägten Schulterstollen. Mit anderen Worten: Grip am Hardtail schlägt Grip am Gravelbike. Maximieren lassen sich Halt und Dämpfungskomfort durch ein Tubeless-Setup. Unsere Testerfahrung zeigt: Breite MTB-Reifen lassen nicht nur geringere Luftdrücke zu ohne Pannen zu provozieren, sondern bleiben auch dauerhaft besser dicht.

Gabeln: Kontrolle und Dämpfung

Im Vergleich zu einer Starrgabel aus Carbon bringt eine Gravelbike-Federgabel mit 40 Millimetern Hub rund 750 Gramm Mehrgewicht mit. Eine leichte, gefederte Mountainbike-Gabel mit 100 Millimetern Federweg schlägt da nochmals knapp 100 Gramm drauf.

Auch wichtig: Hochwertige Federgabeln sind bedeutend teurer als Starrgabeln. In unseren Tests verbesserten gefederte Gabeln die Fahreigenschaften von Gravelbikes auf Waldwegen und leichten Trails merklich. Allerdings reicht die Souveränität und Sensibilität von Gravel-Forken bislang nicht an die von MTB-Modellen heran.

Kenner sagen: “Nur eine unkontrollierte Federung ist schlechter als eine schlechte Federung”. An Reifen und Sattelstützen lässt sich nur wenig einstellen. Je mehr Gelände-Einsatz, desto unersetzlicher wird eine Federgabel mit gut einstellbarer Dämpfung. Weniger Mehrgewicht, weniger Kosten und einen zur Federgabel vergleichbaren Komfortgewinn bringen am Gravelbike übrigens gefederte Vorbauten. Allerdings verbaut diese kaum ein Hersteller ab Werk.

Die Varianz an spezifischen Gravel-Federgabeln ist bislang rar. Am weitesten verbreitet hat sich die Rockshox Rudy XPLR. Auch Fox hat mit der 32 TC ein spezifisches Schotter-Modell im Angebot. Günstiger, allerdings auch bedeutend schwerer kommt man mit der SR Suntour GVX 700C weg. Nur die hochwertigen Gabeln um 1000 Euro aufwärts haben eine Lockout-Funktion an der Gabelkrone mit an Bord.

Einen Lockout mit Lenker-Remote bietet aktuell nur die DT Swiss F132 One, welche jedoch bis auf weiteres nur in Komplettbikes von Canyon käuflich ist. Ohne Lockout wippen alle Gravel-Federgabeln im Wiegetritt. Steht das Verlangen nach Effizienz im Vordergrund, kann das ein Problem sein. Selbst an günstigen Hardtails gehört eine Lockout-Fernbedienung dagegen oft zur Standardausstattung.

Fazit von Jan Timmermann, BIKE-Redakteur

Eine Federgabel ist im Gelände ein Gamechanger. Womit wir bei der Frage wären, wie viel Gelände man mit einem Gravelbike wirklich in Angriff nehmen will. Die erheblichen Handling-Nachteile gegenüber einem Hardtail bleiben nämlich auch mit Federung bestehen.

Breite Mountainbike-Reifen bringen eine Vielzahl an Vorteilen mit sich. Komfort, Grip und Traktion sprechen fürs Hardtail. Nur bei schnellen Fahrten auf Asphalt oder feinem Schotter ist ein schmaler Gravel-Reifen aerodynamischer und deshalb bei sportlichen Ambitionen sinnvoll. Zudem beschleunigen Gravelbikes aus dem Stand schneller. Sie gleichen optisch den Rennrädern und werden deshalb oft mit Geschwindigkeit in Verbindung gebracht.

Tatsächlich glaube ich, dass die meisten Kaufentscheidungen gar nicht zwischen Gravelbike und Hardtail sondern zwischen Gravelbike und Rennrad oder Gravelbike und Trekking-Bike getroffen werden. In diesen Matches haben Gravelbikes sicher für viele Kunden die Nase vorne, gegen ein MTB-Hardtail jedoch tun sich ihre Argumente schwer. Am Ende entscheiden persönliche Vorlieben und der individuelle Einsatzbereich.